BRESCIA CONQUISTA UN ALTRO TRISTE PRIMATO

E così, in questo anno 2025 della Sindacatura Castelletti, Brescia colleziona un altro discutibile (ci sia permesso dirlo) primato. E’ l’unica città italiana infatti dove sia stato celebrato con il Patrocinio del Comune il centenario del “Manifesto degli Intellettuali Fascisti”, del “Manifesto degli Intellettuali Non-Fascisti” e, visto che c’ era l’occasione, il 102° della “Grande Riforma Scolastica” di Gentile.

Si è trattato di un convegno organizzato, presso la Sala Danze del Mo.Ca. in via Moretto, da un “Comitato per la Qualità della Scuola di Brescia”. Relatori alcuni docenti di Filosofia- Storia e Letteratura in istituti di istruzione secondaria di secondo grado del capoluogo e della provincia.

IL SALUTO DEL VICESINDACO

L’ incontro è stato aperto dal saluto addirittura del vicesindaco Federico Manzoni (PD).

Egli ha definito i testi in questione “particolarmente stimolanti e importanti per ciò che hanno rappresentato nell’ elaborazione culturale” del Novecento. E ha ricordato che “il sonno della ragione genera mostri”, non riferendosi, come ci si sarebbe attesi considerato il contesto, alla tragedia immane della Seconda Guerra Mondiale con tutto il suo portato di orrori, e ancor prima all’ avvento dei totalitarismi fascista e nazista, bensì all’aggressione della Russia all’ Ucraina nel 2022.

Dopodiché si è passati alle varie relazioni.

LA “GRANDE RIFORMA SCOLASTICA” DEL 1923

Nel primo intervento, dedicato alla presentazione della “Grande Riforma Scolastica che ha istituito il Liceo in Italia”, il professor Maurilio Lovatti ha affermato che quella impostata dal filosofo Giovanni Gentile non fu una riforma fascista. E ciò malgrado la definizione data da Mussolini stesso, che la etichettò come “la più fascista delle riforme”, sottolineandone il ruolo nel plasmare l’istruzione italiana in linea con le idee del regime. Ma secondo Lovatti queste affermazioni non hanno valore, perché Mussolini non era sincero e una volta diventato dittatore (dal 1926 in poi) fece marcia indietro.

Sempre a parere del professore, Gentile non aveva alcuna intenzione di dare vita ad una scuola classista e razzista.

Anche in questo caso, però, esistono le esplicite dichiarazioni del filosofo: “Gli studi secondari sono di lor natura aristocratici, nell’ottimo senso della parola: studi di pochi, dei migliori […]; i quali non possono spettare se non a quei pochi, cui l’ingegno destina di fatto, o il censo e l’affetto delle famiglie pretendono destinare al culto de’ più alti ideali umani”. E ancora: “Alla domanda, un po’ irosa: – Come si fa a trovar posto per tutti gli alunni? – io rispondo: – Non si deve trovar posto per tutti. – E mi spiego. La riforma tende proprio a questo: a ridurre la popolazione scolastica”.

Ma, sostiene Lovatti, pure le parole di Gentile non sarebbero da prendere in considerazione. Ha citato dati che mostrano come sul lungo periodo, “con la messa a terra” della riforma, gli studenti delle scuole di istruzione secondaria aumentarono. Una sorta di eterogenesi dei fini, insomma.

Ha omesso però di dire che fino a quando la riorganizzazione scolastica ideata dal filosofo restò in vigore nella sua versione pura e dura originaria, gli alunni delle scuole secondarie pubbliche crollarono dai 277.686 nell’ anno scolastico 1922-23, a 223.840 nel 1923-24 e in quello seguente a 185.674. In un periodo in cui la diminuzione della natalità dovuta alla guerra non poteva ancora ripercuotersi sulla frequenza delle scuole secondarie, la popolazione scolastica delle scuole medie pubbliche si ridusse di un terzo. Fra il 1925-26 e il 1928-29 anche le iscrizioni all’università diminuirono.

Per liberare il ginnasio-liceo dal peso degli “incapaci” e degli “inadatti” e per assicurarne lo status elitario di scuola dei ceti superiori, oltre ad alzare le tasse scolastiche, Gentile trasformò il percorso che conduceva alla maturità in una specie di via crucis, difficilmente praticabile senza il sostegno morale e materiale che potevano offrire solo le famiglie dell’alta borghesia o della borghesia intellettuale.

Alla fine degli anni Venti era invece aumentato (dal 76,5% del 1921-22 all’86,8% dei sottoposti all’obbligo scolastico) il numero degli iscritti alle scuole elementari. Tuttavia ancora all’inizio degli anni Trenta circa un quarto dei bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni non frequentava regolarmente la scuola.

I disastri provocati dalla “Grande Riforma” erano evidenti. I fascisti stessi, dimessosi prudentemente Gentile da ministro della Pubblica Istruzione in coincidenza con la tempesta del delitto Matteotti, dovettero intervenire rimettendo più volte mano all’ intera materia. Si arrivò infine ad un’altra legge promulgata da un nuovo ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai. Essa aveva come obiettivo l’ esatto opposto di quello pensato da Gentile. Intendeva cioè facilitare l’accesso alle scuole superiori anche da parte dei giovani dei ceti meno abbienti, mirando a ampliare gradualmente la mobilità sociale, nell’ottica di quello che venne definito “umanesimo fascista”.

Ma questi sono dettagli per Lovatti. Nella sua ricostruzione ha affermato del resto che la “Grande Riforma” di Gentile garantì una “libertà di insegnamento” che al giorno d’ oggi in Italia gli insegnanti se la sognano. Allora infatti i docenti non dovevano seguire corsi di aggiornamento, effettuare un determinato numero di verifiche, motivare le loro valutazioni. Tutto veniva risolto grazie alla famosa formula magica gentiliana: “Il Metodo è il Maestro”. Un’ autentica pacchia. Fermo restando che, ma pure questo Lovatti ha omesso di ricordarlo, uno dei cardini della politica scolastica di Gentile stava nel dovere per i docenti di uniformarsi a “quei principi che erano stati profondamente scossi nel disordine politico degli anni precedenti: ordine, disciplina, obbedienza all’autorità dello Stato” (fascista). E di trasmetterli agli allievi.

Lovatti ha concluso la sua relazione negando che, oltre all’autoritarismo e al classismo, la riforma Gentile fosse improntata a un accentuato maschilismo. Al contrario, secondo lui aprì grandi opportunità di emancipazione sociale alle donne.

In realtà fin dal 1918 Gentile aveva paventato che la scuola media pubblica sarebbe stata rovinata dall’afflusso di studentesse. Il filosofo infatti riteneva il sesso femminile moralmente e intellettualmente inferiore a quello maschile. Era necessario perciò impedire “l’invasione delle donne che ora si accalcano alle nostre università, e che, bisogna dirlo, non hanno e non avranno mai né quell’originalità animosa del pensiero, né quella ferrea vigoria spirituale, che sono le forze superiori, intellettuali e morali, dell’umanità”. La “Grande Riforma” limitò quindi l’accesso delle donne a posizioni direttive nell’ambito scolastico. Finalizzò inoltre i “licei femminili” allo scopo di “sfollare” i licei classici dalla presenza di ragazze.

La storia alla rovescia di Lovatti non poteva che concludersi se non con la classica affermazione qualunquista secondo cui il fascismo, non fosse stato per quei due o tre particolari della soppressione delle libertà individuali, della cancellazione della democrazia e del trascinamento dell’Italia nella catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, aveva fatto tante cose buone. La “Grande Riforma” di Gentile ne costituirebbe, appunto, un esempio eclatante, purtroppo non portato avanti con coerenza fino in fondo, nel campo dell’educazione…

INTELLETTUALI FASCISTI E NON-FASCISTI: PIU’ O MENO ERANO LA STESSA COSA

Sulla scia di questa impostazione, di sostanziale rivalutazione dell’esperienza fascista e di “riconciliazione”, si è inserita la seconda relazione del professor Franco Manni. Essa è consistita nella presentazione del “Manifesto degli Intellettuali Fascisti” di Giovanni Gentile e del “Manifesto degli Intellettuali Non-Fascisti” di Benedetto Croce.

Manni ha rimarcato come Gentile stesso avesse definito Croce “uno schietto fascista senza camicia nera”, una specie di padre che non voleva riconoscere i suoi figli. Sono state evidenziate perciò soprattutto le somiglianze di contenuto tra i due testi.

Essi sarebbero accomunati dallo storicismo hegeliano, dallo spiritualismo, dall’ antimaterialismo, dal patriottismo di stampo mazziniano. Perché il vero e comune nemico contro cui combattere per entrambi sarebbe stato il marxismo.

Quanto alle differenze, Manni le ha ridimensionate, a partire dalla soppressione delle libertà individuali. Gentile in fondo le considerava solo “sospese” dal fascismo a causa della situazione di emergenza. “Un po’ come ha fatto Zelensky in Ucraina”, ha aggiunto per chiarire il concetto…

Altre discrepanze certo ce n’ erano, ma riguardavano- guarda caso- proprio quegli elementi che nel “Manifesto” di Gentile potevano evocare alla lontana certe idee gramsciane come, per citarne una, la politicizzazione degli intellettuali che divengono organici al partito. Mentre l’unico dovere degli intellettuali per Croce era quello di occuparsi delle arti e delle sfere spirituali senza contaminazioni con la politica. Che se da Gentile era intesa come “religione”, da Croce non poteva essere considerata tale, perché una simile concezione provocava il sospetto, l’odio e la violenza verso gli oppositori. Per finire con il rifiuto da parte di Croce dello Stato etico gentiliano “organizzazione di tutte le attività individuali”, in cui la moralità finiva per coincidere con quella governativa, come in Unione Sovietica.

Manni, chiudendo la sua esposizione, ha stigmatizzato il fatto che non sottoscrissero il documento intellettuali di sinistra. Ovvio, dato che esso rilanciava ideali contrari ai fondamenti del socialismo. E ha deplorato che “L’ Avanti!” lo avesse liquidato in un trafiletto a fondo di prima pagina il giorno della sua uscita, 1° maggio 1925. E che se la fosse presa contro “gl’ intellettuali liberali”, una classe che aveva “sempre dormito” e ora- un anno dopo il delitto Matteotti- si svegliava e usciva “dalle muffe delle biblioteche”.

In effetti che socialisti e comunisti, i quali fino a quel momento avevano visto cadere a centinaia i loro compagni ammazzati dagli squadristi, distrutte le sedi, avevano subito bastonature, carcerazioni, ecc. senza che gli “intellettuali liberali” battessero ciglio, quando non apprezzavano apertamente le prodezze delle camicie nere, un qualche motivo di risentimento potevano avercelo. E’ più che comprensibile.

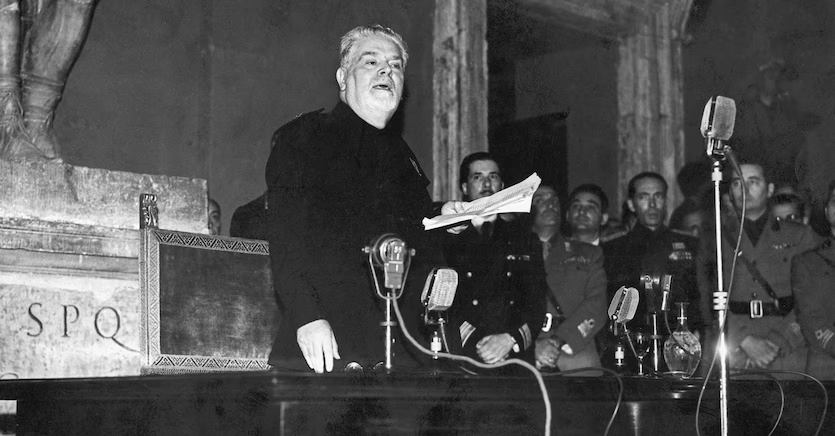

GIOVANNI GENTILE, UN GRAN BRAV’ UOMO

Complessivamente, nella ricostruzione fatta il 29 aprile a Brescia con tanto di Patrocinio del Comune, la figura di Giovanni Gentile che è uscita, è stata quella di un grande intellettuale che- nell’ interpretazione di Lovatti- non fu mai veramente fascista. Se prese la tessera del PNF già dal 1923 con l’obiettivo di fornire una base ideologica e morale al regime, se seguì le sorti di Mussolini fino all’ epilogo della Repubblica Sociale, non lo fece perché fosse un sostenitore del fascismo- per carità!- ma per semplice carrierismo. Un innocente filosofo con la testa tra le nuvole, magari un po’ opportunista, questo sì, però per il resto una pasta d’ uomo, trucidato dai partigiani assassini.

Proprio lui che in un discorso del 1924 aveva affermato: “Ogni forza è morale, perché si rivolge sempre alla volontà: e qualunque sia l’argomento adoperato – dalla predica al manganello – la sua efficacia non può essere altra che quella che sollecita infine interiormente l’uomo e lo persuade a consentire. Quale debba esser poi la natura di questo argomento, se la predica o il manganello, non è materia di discussione astratta. Ogni educatore sa bene che i mezzi di agire sulla volontà debbono variare a seconda dei temperamenti e delle circostanze”. Un mandante morale di violenze di ogni sorta dunque, un propugnatore di tutte le guerre fasciste, in realtà. E il vortice di morte e distruzione che aveva contribuito decisamente a scatenare infine gli si ritorse contro in maniera fatale.

UNA DEGNA CONCLUSIONE

L’ intervento di chiusura del professor Vincenzo Gatti non poteva che confermare il tono generale dell’ evento culturale.

Il suo compito era quello di presentare i poeti e gli scrittori firmatari del “Manifesto degli Intellettuali Fascisti” e quelli del “Manifesto degli Intellettuali Non-Fascisti”. Per lui, sintetizzando, i primi furono i “grandi precursori” della cultura letteraria italiana del Novecento (D’ Annunzio, Pirandello, Ungaretti, Marinetti, Malaparte, Soffici, Ojetti). I secondi in netta maggioranza delle mezze tacche e quei pochi che avevano personalità di rilievo non potevano definirsi propriamente antifascisti.

Gatti ha citato, ad esempio, Corrado Alvaro molto apprezzato da Mussolini per il romanzo “Gente d’ Aspromonte” e libero di pubblicare pur con qualche limitato intervento censorio il volume “L’ uomo è forte”, proibito invece nella Germania nazista. Emilio Cecchi si pentì e chiese poi di aderire al PNF. Eugenio Montale affermò sempre che il “Male di vivere” costante nelle sue liriche non c’ entrava niente con il fascismo trattandosi di una condizione esistenziale metafisica, ecc..

TORNARE A GENTILE

Parte del pubblico in sala, quella formata da nostalgici, se non proprio del Ventennio, di sicuro della “Grande Riforma Gentile”, ha auspicato, intervenendo nel dibattito finale, un suo recupero per risolvere i problemi attuali dell’istruzione in Italia. E se l’è presa con i partigiani che erano una minoranza di violenti isolata dal resto della popolazione, che non contavano niente e che uccisero il grande filosofo.

UN COMUNE MOLTO DISINVOLTO

Una breve considerazione finale di carattere politico.

Nulla da dire sul fatto che i docenti del “Comitato per la Qualità della Scuola di Brescia” organizzino i loro convegni di revisionismo storico. Sono liberi di esprimere le proprie opinioni e di raccontare a chi ama ascoltarle narrazioni fantasiose o provocatorie, così come di auspicare il ritorno alla riforma scolastica del 1923. Ci mancherebbe. D’ altronde siamo consapevoli e fieri del fatto che se lo possono fare è proprio grazie al sacrificio di chi si oppose anche a figuri come Giovanni Gentile, filosofo succube del Duce e propagandista del regime.

Ci lascia allibiti, invece, la disinvoltura di una Amministrazione Comunale che il 25 aprile celebra in forma solenne l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo con tanto di discorso della sindaca accompagnata da partigiane e partigiani sopravvissuti. E quattro giorni dopo concede uno spazio prestigioso, il patrocinio e manda i suoi saluti e l’ adesione con il vice sindaco ad un evento come quello che abbiamo descritto.

FILIPPO RONCHI