UN CURIOSO EPISODIO

Il 4 aprile 2025, presso la sede dell’ Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palazzo Tosio, si è tenuto un interessante incontro. Il tema affrontato: “Romanino, la riforma della Maniera: Pier Paolo Pasolini e la conferenza sul pittore nella Brescia del 1965”.

E’ stato ricostruito un episodio curioso accaduto ormai sessant’anni fa, ma che offre ancora oggi spunti di discussione.

Nel settembre 1965 Pier Paolo Pasolini fu invitato ad una tavola rotonda che, idealmente, concludeva la mostra dedicata nel capoluogo al pittore Girolamo Romanino. A chiamarlo erano stati il Comitato Esecutivo e gli organizzatori dell’ evento, fra i quali figurava in primo luogo il Comune di Brescia.

UNA SCOPERTA D’ ARCHIVIO

Fino a poco tempo fa si conosceva soltanto una sbobinatura dell’ intervento pronunciato da Pasolini in quel frangente. Essa era stata pubblicata nel 1975, anno della sua drammatica scomparsa. E successivo alla strage di Piazza della Loggia. Aveva curato la nota introduttiva- significativamente- la Fondazione Calzari Trebeschi.

Più di recente, tuttavia, negli archivi dei Musei di Brescia, è stata rintracciata la stesura corretta dall’autore, in vista degli atti del convegno, che tuttavia non arrivarono mai ad esser pubblicati. Le ragioni di questo singolare epilogo, il relatore Tommaso Mozzati (professore di Storia dell’ Arte Moderna presso l’ Università di Perugia), a cui si deve la scoperta, ha cercato di chiarirle al termine della sua esposizione.

Preliminarmente ha messo in luce l’importanza del testo, proiettando poi le riflessioni dello scrittore-regista sullo sfondo della politica municipale e della storia di Brescia.

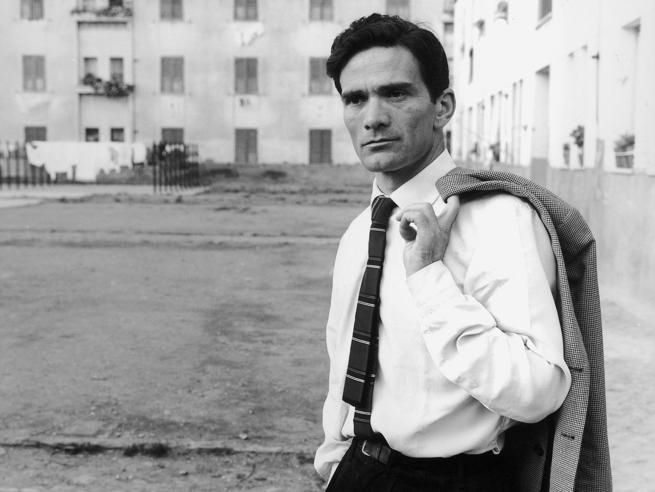

LA PASSIONE FIGURATIVA DI PASOLINI

Pasolini, studente di Lettere all’ Università di Bologna, aveva seguito in gioventù le lezioni di Storia dell’ Arte di Roberto Longhi. Esse risultarono fondamentali nella sua successiva passione figurativa, in particolare per la pittura rinascimentale. Era un’ eredità dell’ insegnamento del noto studioso. Il discorso tenuto a Brescia da Pasolini fu peraltro l’ unico caso in cui egli si trovò a parlare di un artista del Cinquecento.

IL CONTESTO STORICO DELLA MOSTRA SUL ROMANINO DEL 1965

La mostra costituiva un importante momento non solo artistico ma anche politico per Brescia. Era stata convintamente sostenuta dal sindaco democristiano Bruno Boni, eletto nel 1964 per il suo quinto mandato consecutivo con il 47% dei voti e in alleanza con il PSI.

Come conseguenza del riorientamento avvenuto dopo il drammatico periodo che aveva portato alla caduta del governo Tambroni, la città cattolico-sociale per antonomasia si apriva ad un rinnovamento. Boni era annoverato fra gli amici di Moro e l’ idea della riscoperta di un pittore come Romanino, espressione di una religiosità popolare, semplice, piena di buone intenzioni, sembrava veramente adatta a vivacizzare il clima politico-culturale.

Forse Boni avrebbe voluto inaugurare la mostra prima delle elezioni in modo tale da farne una specie di volano propagandistico per la sua ennesima ricandidatura, ma anche gli intoppi organizzativi che ritardarono l’apertura dell’esposizione non vennero per nuocere. Si trattò a quel punto della celebrazione di un’altra netta vittoria.

Le spese per l’ allestimento furono notevoli, 35 milioni di lire, raccolti grazie ai contributi non solo del Comune in quanto tale, ma anche di un’ altra quindicina di notevoli sovvenzionatori, tra enti locali, banche, associazioni private. Autobus dalla provincia furono organizzati per favorire l’ afflusso dei visitatori dal territorio.

Oltre ad ottenere l’ alto patronato del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, Boni riuscì anche ad avere la presenza all’ inaugurazione del Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui, esponente della sinistra DC, che prima però, con gesto altamente simbolico, volle recarsi sui luoghi delle battaglie combattute dai partigiani delle Fiamme Verdi al Passo del Mortirolo, in Val Camonica, contro reparti scelti dell’ esercito della Repubblica di Salò e un battaglione di SS, i più grandi scontri campali di tutta la Resistenza. Il catalogo della mostra, inoltre, fu presentato personalmente da Boni al papa Paolo VI.

Insomma, per avere un’ idea dell’ importanza dell’ evento, basti dire che a Brescia, per rivedere qualcosa del genere, bisognerà attendere il 2024-2025, con l’ ampia esposizione “Il Rinascimento a Brescia. Moretto, Romanino, Savoldo”.

L’ ORGANIZZAZIONE DELLA TAVOLA ROTONDA

Alla tavola rotonda si arrivò il 7 settembre 1965. Si voleva rilanciare l’ interesse verso la mostra, che- aperta a maggio- dopo un avvio folgorante, aveva visto una diminuzione di visitatori anche in seguito al periodo delle vacanze estive.

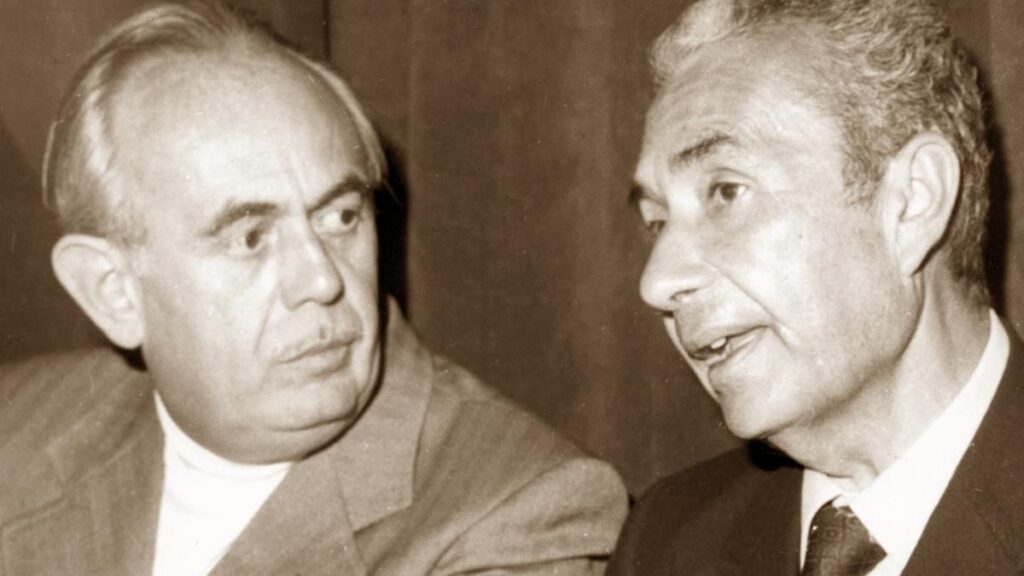

Furono dunque invitati per confrontarsi sul Romanino personaggi di spicco del mondo dell’ arte, della critica e della letteratura, sia cattolici sia di sinistra, quali Renato Guttuso, Guido Piovene, Franco Russoli, Mina Gregori, Francesco Arcangeli, padre Ernesto Balducci, Gian Alberto Dell’ Acqua e- appunto- Pier Paolo Pasolini.

L’ interesse dell’ opinione pubblica bresciana si manifestò con la risposta attenta della stampa locale e con i tanti cittadini che accorsero ad assistere al dibattito.

In effetti si può dire che Pasolini anche quella volta non deluse le aspettative. Il suo intervento infiammò la discussione, propendendo per un’interpretazione polemica del Romanino e delle sue opere, in netto contrasto con la lettura serena e tranquillizzante proposta dai curatori in accordo con l’amministrazione municipale.

Lo scrittore-regista era stato portato prima a visitare l’ esposizione e a fare un giro nei luoghi della provincia dove Romanino aveva lavorato.

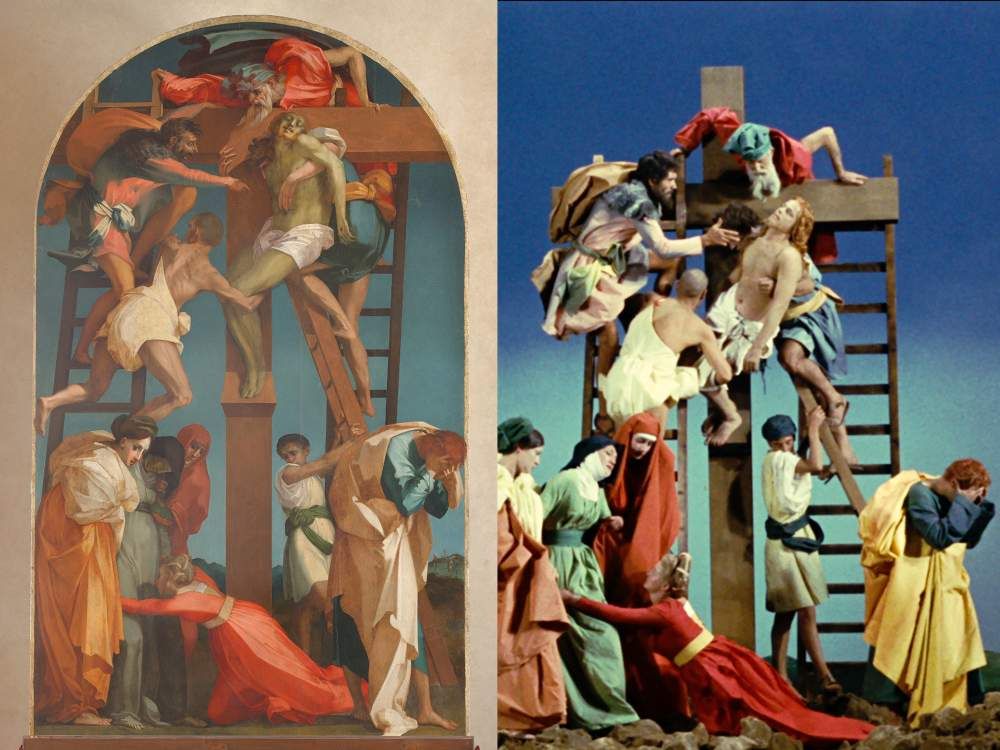

I CICLI DEL ROMANINO

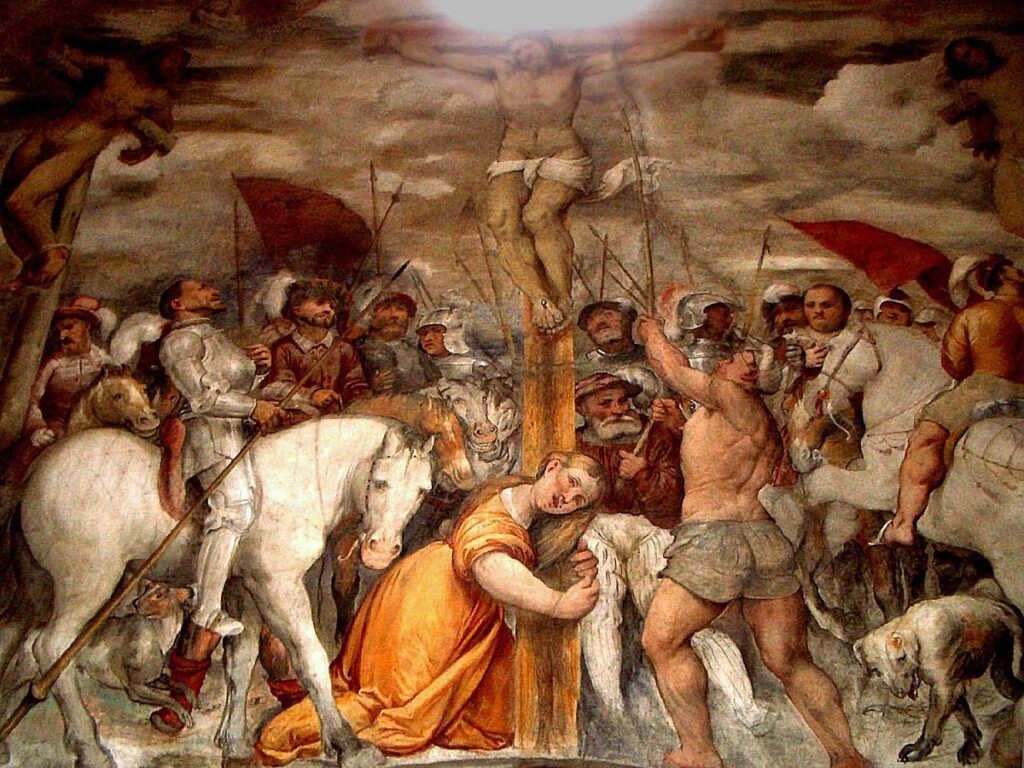

Pasolini si rese conto subito che uno dei più avventurosi e stravaganti incontri che si possano avere con la grande pittura dell’Italia settentrionale è il percorso che, dalla riviera del Lago d’Iseo sino alla Valcamonica, conduce alla visione di tre cicli di affreschi dipinti da Girolamo Romanino (1484-1566).

Dopo la grande delusione della rottura del contratto con i massari del Duomo di Cremona, dove era stato costretto a lasciare il lavoro intrapreso, il pittore decise di rifugiarsi in un perimetro d’azione defilato. La scelta accurata di ribalte minori gli permise infatti di operare con piena libertà espressiva. Risalì dunque il Sebino, s’inerpicò per le contrade della Valcamonica. Si fermò a Pisogne, a Breno, Bienno. In tali luoghi ritrovò la stessa umanità che aveva evocato tante volte. Gente indurita dalla vita. E la raffigurò con quel crudo realismo che paradossalmente era una forma di adesione al mondo degli umili, poco apprezzato dalla committenza aristocratica e religiosa cittadina.

I ricordi delle soldataglie tedesche che correvano la Lombardia ritornarono così nei volti immortalati entro le scene affollate degli oratori montani, dove Romanino operò nella seconda parte della sua vita.

I volti osservati nelle strade e nelle locande, i corpi tozzi e robusti, sormontati da profili ispidi e sgraziati, erano di quegli uomini e quelle donne del popolo che si potevano normalmente trovare nelle contrade in cui non risultavano rari i matrimoni tra consanguinei. La cifra stilistica del Romanino nacque quindi dall’unione di cultura alta e bassa, lingua aulica e dialetto impastato coi suoni del popolo.

A Pisogne, nella chiesa della Madonna della Neve, decorò nel 1534 l’intero edificio. Giovanni Testori definì gli affreschi di Pisogne «La Cappella Sistina dei poveri».

Nel borgo camuno di Breno dipinse nel 1531 le Storie tratte dal libro di Daniele, protettore contro il fuoco, e dunque oggetto di grande devozione in quei luoghi valligiani di fucine e forni fusori. Qui salta ogni gerarchia spaziale: il mondo è un vortice, in cui gli uomini si accatastano senza più ordine. Prevalgono gli scorci vertiginosi, e il dramma, non solo corale, ma vissuto sulla pelle di ciascun personaggio.

A Bienno nel 1541 realizzò infine sulle pareti della Chiesa di Santa Maria Annunciata le Storie della Vergine. Lo spazio è davvero angusto, e Romanino per cavarsela stavolta si attenne a una rigorosa organizzazione spaziale. Per la scena della Presentazione al tempio recuperò un’impaginazione a lui cara, quella della scalinata. Maria però sembra inciampare nei gradini. Lo Sposalizio della Vergine somiglia a una festa paesana.

L’ INTERVENTO DI PASOLINI ALLA TAVOLA ROTONDA

Nell’ intervento alla tavola rotonda del 7 settembre, dunque, Pasolini confessò il suo stupore sia per essere stato convocato lì, sia per essersi trovato di fronte ad un pittore “che io credevo un piccolo maestro, uno di quelli che si chiamano petit maître, un fatto concluso, perfetto, tipicamente provinciale e invece non è assolutamente così”. Romanino era, al contrario, per lui un artista che andava sia contro le regole del classicismo, sia contro il manierismo. Lo definiva “un grande pasticciere” che aveva indicato una sorta di “terza via” della pittura anticipando in un certo senso quella di Caravaggio.

Ma non solo. Gli uomini “col volto di coscritti”, i popolani seri, severi, non devoti, erano- nell’ analisi dirompente fornita da Pasolini- coloro che aspettavano “la parola di Lutero”. Romanino avrebbe prefigurato, cioè, la cultura italiana quale sarebbe stata se la borghesia delle città avesse accettato il protestantesimo e non il Concilio di Trento! Per questo “il fondo del Romanino è sempre angosciato, c’è sempre una profonda angoscia nell’interno dei suoi quadri”.

“IL GIOCO DELLO SCANDALO” PASOLINIANO A BRESCIA

Il “gioco dello scandalo” era riuscito a Pasolini ancora una volta. Una simile interpretazione era evidentemente troppo anche per i cattolici progressisti più ben disposti nei suoi confronti. Brescia era rimasta stupita e scontenta.

La versione scritta del suo intervento, definitiva e corretta, gli era stata più volte sollecitata dai curatori della mostra. Avrebbero voluto inserirla negli Atti del convegno. Lo scrittore-regista la inviò malgrado fosse impegnato nelle riprese del film “Uccellacci uccellini”. Ma il testo non fu mai pubblicato. Insieme ad esso non videro la luce neppure gli Atti. E non fu chiesta a Pasolini una propria foto per corredare il volume, come era stato fatto per tutti gli altri intervenuti. Ne fu scelta una d’archivio. Lo riprendeva mentre usciva dalla questura di Roma dopo essere rimasto coinvolto in una rissa dei suoi “ragazzi di vita”. Era anche questo un giudizio implicito.

UN INTERROGATIVO E UNA POSSIBILE RISPOSTA

Rimane l’interrogativo di cui si accennava all’ inizio. Che cosa avrà indotto i curatori della mostra a proporre il nome di Pasolini per la tavola rotonda? Ed il sindaco Bruno Boni ad accettarlo?

La risposta fornita dal relatore Tommaso Mozzati al termine della conferenza del 4 aprile è che si generò una confusione attorno alla figura di Pasolini. In quel periodo egli era infatti apprezzato dal mondo cattolico. Aveva appena girato, nel 1964, “Il Vangelo secondo Matteo”, che pare fosse stato visto con interesse in proiezione privata dallo stesso Paolo VI. Non erano stati previsti i futuri sviluppi del pensiero dello scomodo intellettuale.

E’ probabile che sia nato così l’ equivoco.

FILIPPO RONCHI